誰もが移動しやすい社会へ 住民の声から生まれた大和市の地域交通”のりあい”の挑戦

神奈川県大和市では、「地域と市との協働“のりあい”」(以下、”のりあい”)が運行中。

これは、公共交通の利便性が低い地域に暮らす市民の声をきっかけに実現した、地域に根差した交通サービスです。

今回は、”のりあい”が誕生した背景から、現在の取り組みまで、大和市 街づくり施設部 街づくり総務課 街づくり調査係(取材時点の名称)のみなさんにお話を伺いました。

地域の移動を支えるために奮闘する現場の声をお届けします!

写真左より、街づくり総務課 調査係竹内さん、藤村さん、齋藤さん、宗岡さん(取材当時)

目次

“のりあい”誕生の背景

Q:まずは大和市における公共交通の状況について教えていただけますか?

大和市内のバスの運行エリア

大和市は南北に約9km、東西に約3kmと狭い市域の中に3つの鉄道路線と8つの鉄道駅があるので、鉄道だけで8割くらいの人口をカバーしています。

また、”のりあい”のほかにコミュニティバスの「のろっと」「やまとんGO」も運行しており、それらを合わせると現在の公共交通の人口カバー率は99%以上です。

Q:そのような背景の中で”のりあい”が誕生したきっかけについてお聞かせいただけますか?

“のりあい”はバス停や鉄道駅から離れた場所に住む地域の方々が、移動の不便さを訴えたことをきっかけに、2008年度からスタートした取り組みです。

当該地域は道路が狭く、従来のコミュニティバスが通れなかったため、ワークショップなどを通じてワゴン車を活用した運行の可能性を探ることになりました。検討の結果、ワゴン車では採算が合わず、民間の交通事業者が参入するのは難しいという課題が浮かび上がりました。そこで、大和市が車両や燃料費を負担し、運行は地域住民のボランティアが担う形で進められることになりました。その後、複数回の実証運行を経て2011年4月から本格的に運行が始まり、現在に至っています。

地域コミュニティづくりにも貢献する”のりあい”とは?

Q:”のりあい”とはどんなサービスですか?

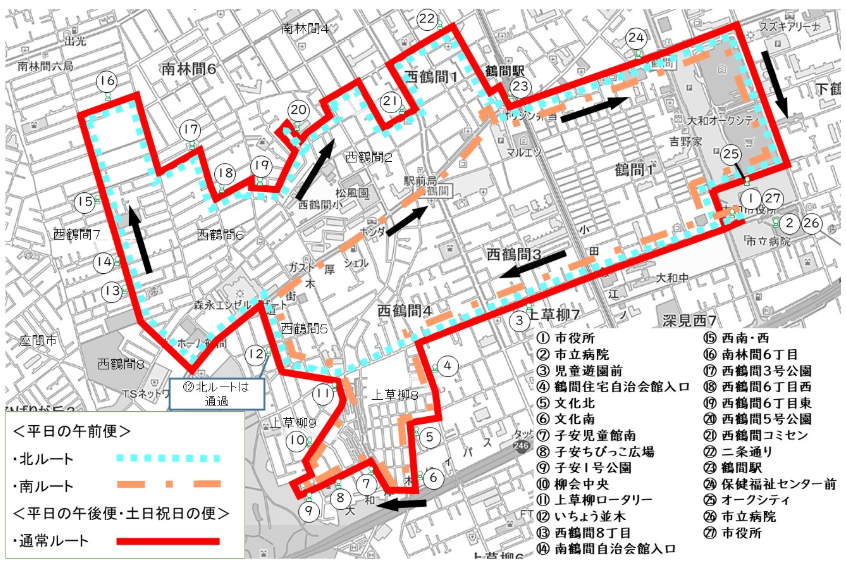

“のりあい”は、西鶴間(にしつるま)・上草柳(かみそうやぎ)地域と市内の大型商業施設や市立病院、市役所と地域を繋ぐ地域乗合サービスです。いわゆる「コミュニティバス」とは少し異なる形で運営されているのが特長です。

大きな特長のひとつは、地域のボランティアの方々が「添乗者」として関わっている点です。乗降時のサポートに加え、地域清掃や車内でのコミュニケーションなどを担っており、単なる移動手段にとどまらず、地域のつながりづくりにも一役買っています。

“のりあい”運行ルート(大和市HPより引用。

URL:https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/22/communitybasu/jikokuhyo/17570.html)

Q:「添乗者」がいる地域交通の取り組みは珍しいですね?

そうですね。”のりあい”の事業を始める際、運転手が運転に専念できるようにと、添乗者によるサポート体制を整えたのがはじまりです。ご利用いただく方の多くはご高齢ですので、添乗者がいることで安心してに乗り降りしていただけますし、利用者の健康状態を見守る役割も担っています。また、車内での会話やふれあいが外出のきっかけや楽しみにもつながっていて、利用者の外出意欲を高める効果も感じています。

“のりあい“の車両。道が狭い地域も走れるように10人乗りのワゴン車を活用している。

安全な地域交通維持のため運行方針を転換

ボランティアによる運行で地域の「移動の足」を支えてきた”のりあい”ですが、2018年10月より、大和市が運行を担い、相鉄バスに委託することになりました。

Q:ボランティアの運送から方針を転換したのはなぜですか?

運行開始から約10年経過しており、ボランティアの高齢化が大きな課題となっていたためです。自治会の加入率が低下していることに加え、平日の日中にボランティアとして活動できる住民が限られていたため、どうしても60代や70代の方々が中心となって担わざるを得ない状況が続いていました。

そうした中で、今後も安全に運行を続けていくことが最も重要だと考え、バス事業者に運行を委託する決断をしました。

Q:運行体制の見直しにより、ボランティアの方々の関わり方にも変化はありましたか?

地域ボランティアの方には引き続き「添乗者」としてのサポートに加え、バス停や運行ルート周辺の清掃活動などを担っていただいています。

“のりあい“内部の様子。バスと同じように降車したい停留所でボタンを押して知らせる仕組みとなっている。

“のりあい”の今

Q:大和市が運行を担うようになって約6年となりますが、運行当初と比べてなにか変化はありましたか?

多くの方にご利用いただき、年々利用者が増加している一方で、停留所で待っていても車両が満員で乗車できない方がいることが大きな課題のひとつとなっています。

そこで、2023年1月からは一部のルートを南北に分割し平日の便数を増す対応を行いました。しかし、それでも利用者の増加には追い付いていないのが現状です。座席数が多い車両への切り替えも検討していますが、車両の大型化により通行できなくなるルートもあるので、簡単には解決できない課題となっています。

| 年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 利用者数 | 26,849人 | 20,395人 | 23,660人 | 26,449人 | 30,925人 | 34,617人 |

Q:利用者の順調な伸びからも“のりあい”が浸透してきていることが伺えますが、具体的にはどのような形で取り組みを広めているのでしょうか?

地域のボランティアの方々が毎月発行している「“のりあい”ニュース」が自治会を通じて配布されており、“のりあい”をまだ利用されたことがない方々にとって、その存在を知るきっかけになっているようです。

Q:地域住民のみなさんからはどのような反応や声が寄せられていますか?

“のりあい”を「生活の足」として日常的に頼りにしている方が多く、「これがあるから外出できるようになった」という声をよくいただきます。

コロナ禍では感染対策のために添乗者による介助を一時的に休止せざるを得ませんでしたが、その際には「添乗者の方がいないと寂しい」といった声も多く寄せられました。“のりあい”が単なる移動手段ではなく、車内でのコミュニケーションも含めて、地域の方にとって大切な存在になっていることを改めて実感しました。

“のりあい”の今後に向けて

Q: “のりあい”の今後のステップとしてどのような取り組みを検討されていますか?

今後、高齢化が進むにつれて“のりあい”の利用者がさらに増えると予想していますので、だからこそ、この取り組みを続けていきたいと思っています。

しかし、運転士不足による路線バスの減便や路線の廃止なども見込まれますので、もっと効率的で効果的な運行が必要です。“のりあい”やコミュニティバスのルートやダイヤの再編を検討しながら、持続可能な地域公共交通を構築していきたいです。

また、地域の方が支え合う取り組みとして、他の地域でも同様の活動が広がり、誰もが移動しやすい社会が実現することを願っています。