SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)がもたらす自動車産業の変革

近年、自動車業界ではソフトウェアの重要性が高まり、「SDV(Software Defined Vehicle)」が注目を集めています。大手自動車メーカーは次々とソフトウェア戦略を打ち出し、新たな収益モデルの可能性を探る動きが活発化しています。この記事では、SDVとは何か、なぜ今業界で議論されているのか、そして企業や社会にどのような変化を与える可能性があるのかを解説します。

目次

SDVとは

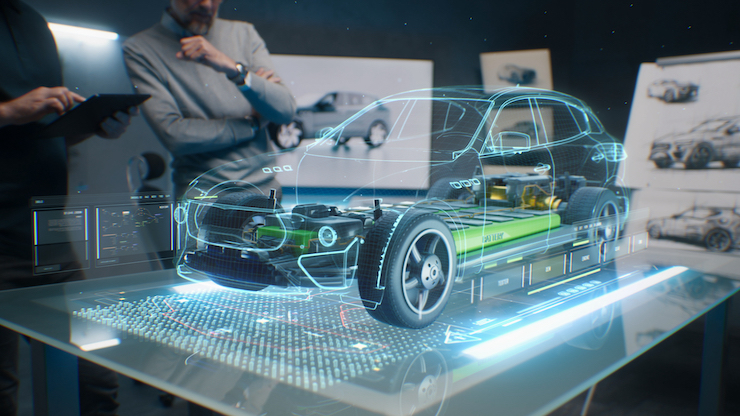

SDV(Software Defined Vehicle)とは、ソフトウェアによって機能や性能が定義される車両のことです。

従来の自動車開発とSDVの違い

従来の自動車開発では、ハードウェアの設計が先行し、その後にソフトウェアが組み込まれるアプローチが一般的です。車の基本性能はエンジンやサスペンションなどの物理的な部品によって決まり、ソフトウェアはあくまでそれらを制御するための補助的な役割でした。

SDVでは、ソフトウエアが主導で設計されます。ソフトウェアが車両の機能や特性を定義し、それを実現するためにハードウェアがプラットフォームとして機能する役割を担います。このアプローチにより、開発サイクルの短縮と柔軟化が可能になり、顧客ニーズに合わせたパーソナライズが容易になります。多くの自動車メーカーがソフトウェアのアップデートを通じて車両の機能や性能を向上させる取り組みを進めています。この技術により、車両の価値を購入後も高め続け、新しい体験を提供する可能性が広がっています。

SDVの主要技術要素

SDVを実現するためには、いくつかの重要な技術要素が必要です。

- 車載コンピューティングプラットフォーム:

高性能なプロセッサやメモリを搭載し、複雑なソフトウェア処理を可能にする基盤です。従来の分散型ECU(Electronic Control Unit)から、集中型のハイパフォーマンスコンピュータへの移行が進んでいます。 - 車載ソフトウェアアーキテクチャ:

SOA(サービス指向アーキテクチャ)の採用により、機能の追加や変更が容易になります。マイクロサービスベースの設計により、部分的な更新が可能になり、開発効率も向上します。これにより同じハードウェア上で多様な機能を提供することが可能になります。 - OTAアップデート機能 :

OTA(Over-The-Air)技術により、車両を物理的にディーラーに持ち込むことなく、ソフトウェアを更新できます。この技術によって車両の機能を継続的に拡張・改善でき、セキュリティパッチや新機能の追加が遠隔で可能になります。 - 車載通信システム :

車内ネットワーク(CAN※1、Ethernet※2)や外部との通信(5G※3、V2X※4)により、データの収集・分析・活用が可能になります。クラウドサービスとの連携も重要な要素です。 - サイバーセキュリティ対策 :

ソフトウェアの重要性が増すにつれ、サイバー攻撃のリスクも高まります。堅牢なセキュリティシステムの構築が不可欠です。これらの技術要素が統合されることで、SDVの特性である柔軟性、拡張性、パーソナライズ性が実現されます。

※1:(Controller Area Network):自動車や産業機器で使用される通信プロトコル。高信頼性と低コストが特徴で、車載システムの標準規格として広く採用されている。

※2:最も普及しているローカルエリアネットワーク(LAN)技術。高速データ転送と柔軟な拡張性を提供し、企業や家庭のネットワークインフラの基盤となっている。

※3:第5世代移動通信システム。超高速、大容量、低遅延、多接続を特徴とし、IoTやスマートシティなど、様々な分野での革新的なサービスを可能にする。

※4:(Vehicle-to-Everything):車両と他の車両、インフラ、歩行者などとの通信を可能にする技術。交通安全の向上や自動運転の実現に不可欠で、スマートモビリティの基盤技術として注目されている。

SDVが自動車産業に与える影響

SDVの登場は、自動車業界全体にまで大きな変化をもたらしています。

ビジネスモデルの変化

従来の自動車ビジネスは「売り切り型」のモデルが中心でしたが、SDVでは販売後もソフトウェアの更新や新機能の追加を通じて継続的に価値を提供する仕組みが導入されています。

- サブスクリプションの普及:必要な機能を必要なタイミングで使えるサブスクリプションサービスが拡大し、消費者に柔軟な選択肢を提供しています。

- アフターマーケットの変化:部品交換に加え、ソフトウェアアップデートによる機能追加・改善が新たなビジネスの柱となっています。

- データ活用ビジネス :車両データを活用した新サービス開発が進んでいます。保険会社と連携した走行ベースの保険料設定などが例として挙げられます。

開発プロセスと組織構造の刷新

SDVへの移行は、自動車メーカーの開発プロセスや組織構造にも大きな転換を迫っています。

- アジャイル開発の導入:従来のウォーターフォール型プロセスから、迅速な機能リリースが可能なアジャイル開発へ移行しています。

- ソフトウェア人材の確保と育成 :国内外の自動車メーカーがソフトウェアエンジニアの採用や育成に注力し、専門組織の設立を進めています。

- 異業種連携の活発化:自動車メーカーとテクノロジー企業との協業が活発化し、新たな技術やサービスが生まれています。たとえば、フォルクスワーゲンとMicrosoftの提携※1では、自動運転技術のためのクラウドベースの開発環境構築を目指し、トヨタとNVIDIAの協力※2では先進的な自動運転チップの活用によるAI処理能力の獲得を図るなど、自動車メーカーは自社のSDV戦略を加速させるために専門領域を持つテック企業との戦略的協業を推進しています。

これらの連携は、従来の自動車開発では持ち得なかったソフトウェア開発の俊敏性と技術革新の速度を獲得することを目指しているといえるでしょう。

※1:マイクロソフトと独VW、自動運転ソフトウェアの開発で提携 – ZDNET Japan

※2:NVIDIAとトヨタ自動車、自動運転チップで提携–自律走行車の開発に活用 – ZDNET Japan

サプライチェーンの再構築

SDV技術の普及に伴い、自動車産業のサプライチェーンも大きく変化しています。

半導体メーカーの重要性向上

高性能なプロセッサやメモリを供給する半導体メーカーの重要性が増しています。デンソーなど従来の部品サプライヤーも独自の半導体開発に注力しています。

※デンソー、半導体部門新設 「汎用品でクルマ造れない」 – 日本経済新聞

ソフトウェアサプライヤーの台頭

自動車向けソフトウェアプラットフォームを提供する企業が新たな主要サプライヤーとして台頭しています。BlackBerryのQNX、NVIDIA DRIVEといった車載OSやAIプラットフォームが重要性を増しています。また、AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)などの標準化団体も影響力を高めており、車載ソフトウェアの共通アーキテクチャを定義することで異なるサプライヤー間の互換性を確保し、開発効率化に貢献しています。

バリューチェーンの再定義

従来の階層型サプライチェーンから、ソフトウェア開発を軸にした新たなバリューチェーンへの再構築が進んでいます。この変化により、従来の部品サプライヤーは自社のポジショニングを見直す必要に迫られています。

SDV実現に伴う課題

SDVの可能性は大きいものの、その実現には多くの課題が伴います。業界ではこれらの課題を克服するための取り組みが進められています。

技術的課題

- 統合アーキテクチャの構築:分散型ECUから集中型アーキテクチャへの移行には、システム間の連携やリアルタイム性の確保といった課題が存在します。

- ソフトウェア品質の確保:機能安全やサイバーセキュリティを維持しつつ、迅速な開発サイクルの実現が課題となっています。特に自動車は人命に関わるため、高い安全基準が求められます。

- 互換性とアップデート管理:車種や年式を超えてソフトウェアの互換性を維持し、アップデートを適切に管理する必要があります。特に古い車両モデルへの対応は課題となっています。

組織的・人材的課題

- ソフトウェア開発文化の構築:ハードウェア中心の開発文化からソフトウェア中心の文化への転換には既存の組織文化やプロセスの大きな改革が求められます。

- 人材確保と育成:高度なソフトウェア開発スキルを持つ人材の確保が難しく、IT・テクノロジー業界、金融テック分野、ゲーム産業、AIスタートアップなどの高給与を提示できる業界との競争が激化しています。社内人材の育成も、時間と資源が必要です。

- 異なる専門領域の連携:メカ、エレキ、ソフトウェアなど各領域のエンジニアが連携する仕組みを構築することが求められます。

SDVがもたらす未来と展望

SDVの普及は自動車産業だけでなく、私たちの社会や生活にも大きな変化を生み出す可能性を秘めています。

モビリティサービスの進化

- 所有からサービスへの移行:車の所有から、必要な機能を必要なときに利用するモデルへ転換が進む可能性があります。MaaS(Mobility as a Service)との融合により柔軟な移動手段が実現できます。

- パーソナライズされた移動体験:利用者の好みや行動パターンに合わせたカスタマイズが進み、車内の環境設定や運転支援機能が、個々のニーズに合わせて調整可能になります。

- シェアリングサービスとの親和性:SDVはカーシェアリングやライドシェアサービスとの相性が良く、車両の稼働率や運用効率の向上に寄与します。利用者ごとに設定変更や機能追加が可能です。

社会インフラとの連携

- スマートシティとの統合 :SDVは、都市インフラとの連携を通じて交通渋滞の緩和や効率的な電力利用を支援し、スマートシティの構築を促進します。

- エネルギーシステムとの連携:電動化とSDVの組み合わせにより、車両をモバイルバッテリーとして活用するV2G(Vehicle to Grid)の活用が進み、再生可能エネルギーの変動吸収にも貢献します。

- データエコシステムの形成:車両データを活用し、交通計画や都市開発、小売業など幅広い分野で新たな価値を創出します。

まとめ

SDV(Software Defined Vehicle)は、ソフトウェアによって車両の機能や性能が定義される次世代の自動車であり、業界全体に大きな革新を促しています。これにより、車両の販売モデルが『継続的な価値提供』へと変化し、、サブスクリプションサービスやデータ活用が拡大も見込まれます。

一方で、統合アーキテクチャの構築やソフトウェア品質の確保、必要な人材の育成といった課題も存在します。これらを解決することで、SDVは自動車産業のみならず、私たちの生活や社会において新しい価値を提供することが期待されています。

今後、モビリティサービスやスマートシティとの連携が進みSDVはよりパーソナライズされた移動体験を実現するでしょう。この進化を先取りするためには、企業の戦略的なイノベーションが重要となります。株式会社Will Smartが提供するIoTゲートウェイパッケージやカーシェア・レンタカー予約システムのような基盤技術は、こうした新たなモビリティエコシステムを支える重要な要素となります。SDVの潮流を理解し、適切な戦略を構築していきましょう。

Will Smartでは、「移動を支えるテクノロジー企業」として、地域交通の維持や再編のためのデータ分析基盤の構築やモビリティ関連システムの開発を行っています。地域交通のリデザインや関連システムの構築にお悩みの方は、ぜひWill Smartのサービスページをご覧ください。

メールマガジンに登録しませんか?

本サイトを運営しております株式会社Will Smartは公共交通・物流・不動産などの社会インフラの領域においてIoT技術やモビリティテックを活用したGX×DXの取り組みに注力しております。

メールマガジンではWill Smartの最新の取り組み事例やミライコラボのコンテンツ情報をなどお届けします。下記の登録フォームよりぜひご登録ください。