「Will SmartモビリティDXカンファレンス(2025)」開催レポート

2025年8月19日(火)に「Will SmartモビリティDXカンファレンス」を開催いたしました。今回のカンファレンスは「地域共創で切り拓く未来のモビリティ社会~異業種コラボレーションによる交通・観光DXの未来~」をテーマに、Will Smartが目指す「住む人・訪れる人が快適に暮らせる社会」を実現するための方向性について示しました。

Will Smart 代表取締役社長 石井康弘からは、「共創」の取り組みや将来のビジョンについて説明したほか、Will Smartと共に社会課題の解決に取り組む顧客企業・行政のご担当者様に登壇いただき、講演やパネルディスカッションを行いました。

目次

【開会挨拶】

まず当カンファレンスの開会に先立ち、国土交通事務次官である水嶋智様と、Will Smart 代表取締役社長 石井より挨拶が行われました。

地域交通課題の解決には幅広い企業の関わりとテクノロジーが必要

水嶋氏は、昨今地域交通が大きな課題であり、担い手の減少やニーズの増加・多様化、生活・観光の移動手段不足などの問題が発生していると指摘。課題解決には交通事業者以外にも幅広い企業が関わり、「協力関係や共創といった方向に交通の枠組みを変えていく必要性がある」と強調しました。

また、社会課題解決には、テクノロジーの力が必要であると感じ、課題を抱える自治体とテクノロジーを持つ事業者がマッチングできる、国土交通省「交通空白」解消・官民連携プラットフォームを立ち上げたことを紹介。そしてプラットフォームのスピンオフともいえる今回のカンファレンスも同様に、「問題意識・情報の共有、さらには具体的なプロジェクトに結実していくようなきっかけになることを期待しています。」と、挨拶を締めくくりました。

当社のこれまでの取り組みと5年後に目指す未来について

続いて代表取締役社長 石井は、当社が「共創」をテーマにさまざまな企業と社会課題の解決に取り組んできたことを説明し、今回のカンファレンスでも集まっていただいたさまざまな分野の企業の方と、共に地域課題に取り組みたいと挨拶しました。また、今回のカンファレンスの意図に沿って当社が今後5年間でどういった事業を進めていくかを紹介。ミッションは変わらずテクノロジーによる社会課題の解決であり、「新しい形でのモビリティ社会を実現するため取り組んでいきたい」と強調しました。

さらに、2030年に向けたビジョンとして、地方部におけるあらゆる課題を解決し、住む人・訪れる人が快適に暮らせる社会を掲げ、当社は自治体や地域事業者にとって「デジタルとフィジカルを融合した街づくりのベストパートナー」を目指すと説明。地方でありがちな設備の古さからデジタル技術を導入するのが物理的に難しいといった、フィジカル面の課題を解決するため、ディベロッパーなどの関係事業者としっかりタイアップを行い、「オペレーションファーストの街づくりを行っていく」と述べました。

そして、「運行情報表示サイネージ」や「バスターミナル管制システム」など、すでに行われている全国各地の開発実績の事例を紹介するとともに、「今後はこれら『点』の実績を『面』でとらえ、パッケージにしたソリューションとして提供し、次の5年間をつくっていきたい」と意気込みを語りました。

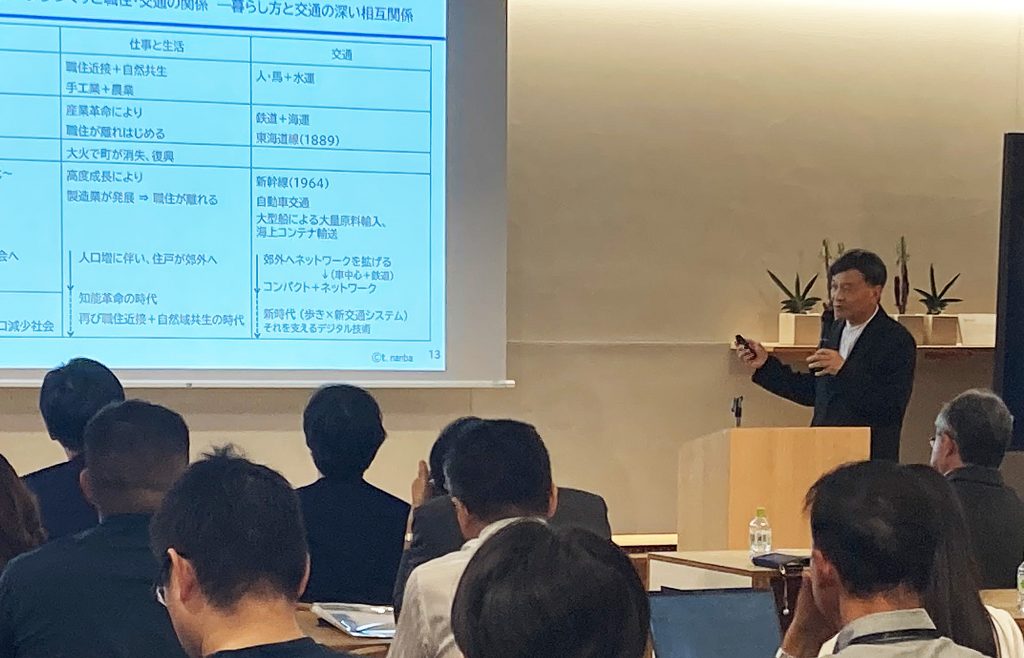

【講演①】これからは新しい暮らし方を描き、それを実現するためのシステムが必要、そのためには地域関係者との協働・連携が不可欠

第一部1つ目の講演では静岡市長の難波 喬司様より、地域公共交通における課題への見解と、将来に向けた地域交通のあり方についてお話しいただきました。難波氏はまず、これまでのモノの整備などになりがちだった、ハードの行政を変え、「『共創』をベースとして、地域の魅力や活力を高めるソフトとハードが一体となった行政を行うべきだ」と述べました。

また静岡市の場合は、政令指定都市の中で最も厳しい人口減少率で、今後は空き家の大量発生や中心市街地への居住の集中などが進み、郊外人口の減少が加速することが予想されるため、「今は歴史的転換点にある。この転換期にまちの強みを活かした、新しい街づくりを行う必要がある」と強調しました。

さらに現在日本は人口減少にともない医療、福祉や産業などの生活機能を集約し、交通ネットワークを再構築する「コンパクト+ネットワーク」の街づくりが進められていると説明。しかしデジタルやMaaSなどの新たな技術や働き方の変化を受けた、交通分野のDXがうまく進められていないことなどが課題として挙げられ、「コンパクト+ネットワークをさらに超えた形で考えていく必要がある」と指摘。

具体的には新しい暮らし方(たとえば静岡市は、市街地の職・住・商・学・遊が近接した暮らし方と、山間部の自然と共生した暮らし方の融合)を描き、それを実現できる交通システムの設計が求められており、「これまでの延長上の街づくりでは明るい未来はないと認識しなければいけない」と強調しました。

続けて、難波氏は静岡市の地域交通の特徴について説明。公共交通機関は乗務員が不足し、利用者はさらなる減少が予想されるため、事業者だけで公共交通を維持するのは難しいと述べました。補助金なども存在するものの限界があり、「これからは交通事業者だけでなく地域関係者との協働・連携し利便性を高める必要がある」と指摘。

将来的に静岡市は、都市部はバスなど交通事業者による交通、郊外・山間部ではライドシェアなど地域が主体となった交通など、全体最適をしっかりと考え、公共交通を乗り継げば、自家用車がなくても利便性がある時代を作るため「それぞれの交通の供給を1つずつしっかり作っていくのが大事」と述べ講演を終えました。

【講演②】「交通空白」解消の鍵は自治体同士や事業者との連携、そしてモビリティデータの利活用

第一部2つ目の講演では、国土交通省 総合政策局 地域交通課長の福嶌 教郷様より、国土交通省が行う「交通空白」解消に向けた具体的な取り組みについてお話しいただきました。福嶌氏は冒頭で、現在人口減少により交通が民間サービスだけで成り立たなくなっており、さまざまな人に参加してもらい、みんなで地域交通を支えていくのが今の大きな流れであると紹介。交通空白の実態については、「地域の足で見ると交通空白地区は2,000以上で、観光の足で見ても400以上の交通空白地区が存在する」と指摘しました。

また、国土交通省では「交通空白」をキーワードに掲げ、「交通空白」解消本部を設置。各地へ訪問し事業者との橋渡し・併走支援や、業務に必要な情報の提供、財政支援などさまざまな取り組みを行っていると述べました。なかでも、主な取り組みは「他分野との連携」「共同化・協業化」「モビリティデータの利活用」であると紹介。

「他分野との連携」では、「交通空白」解消・官民連携プラットフォームを起点に、マッチングの参考事例となるパイロットプロジェクトを30件ほど実施・発表していると述べました。さらに具体的な事例として、地域スポーツクラブ・交通事業者・教育関係団体の連携による、バスを使った部活動での子どもの送迎例などについて説明しました。

「共同化・協業化」では、負担軽減のため同じ課題を抱える自治体同士でリソースの共同化や協業化を進めていると紹介。具体的な事例として、石川県奥能登地域の市・町をまたいだAIオンデマンド交通の導入・広域運営体制の構築や、広島県広島市のバス会社による共同プラットフォームの構築とリソース共有・路線最適化などを説明しました。

「モビリティデータの利活用」では、自治体の業務補完・省力化のため、「交通空白」解消の体制づくりを情報で幅広く支援していると述べました。くわえて、「体制づくりを進めるには現状の地域公共交通計画をより実質的な中身に作り変える必要がある」と指摘。計画を作成するには、人口や地域、交通サービスなどでさまざまな情報を重ね合わせ、現状を可視化し課題を抽出するのが重要と説明し、輸送サービスまで網羅的に調査・把握し地域公共交通計画を立てている山形県米沢市の事例を紹介。最後に「情報の収集・分析に長けた事業者の方とも、一緒に連携を進めていきたい」と意気込みを語り、講演を終えました。

【パネルディスカッション】地域共創で切り拓く未来のモビリティ社会

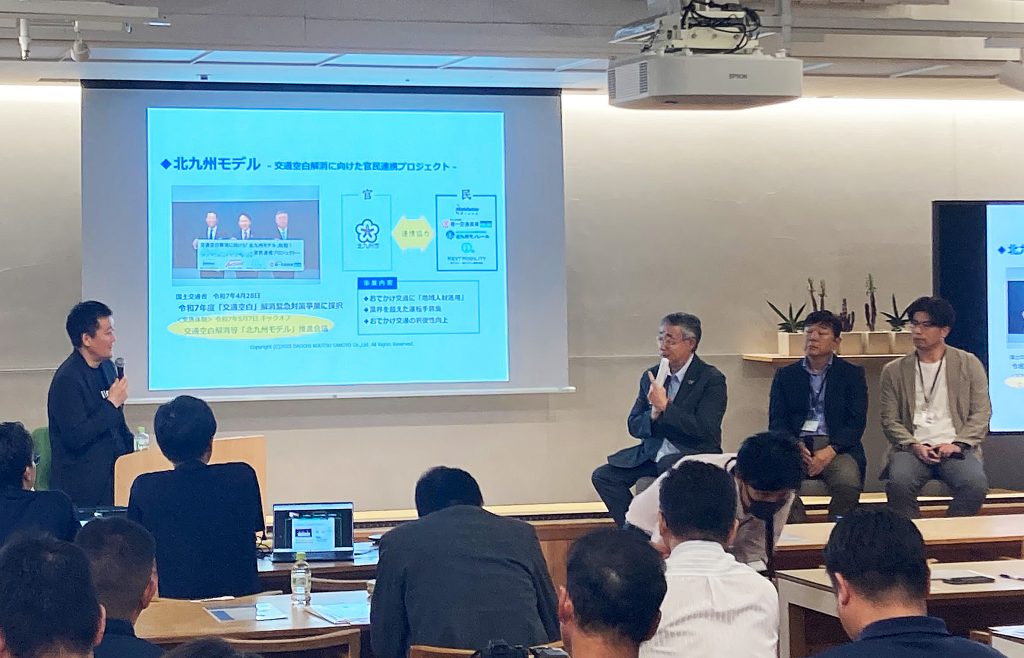

カンファレンスの第二部では、「地域共創で切り拓く未来のモビリティ社会~異業種コラボレーションによる交通・観光DXの未来~」をテーマにパネルディスカッションを行いました。

当社の代表取締役社長 石井がモデレーターを務め、第一交通産業株式会社 代表取締役社長 田中 亮一郎様、株式会社時事グローカルサービシーズ 代表取締役社長 杉本 一郎様、株式会社常陽銀行 営業企画部 戦略企画グループ 高橋 真興様にご登壇いただきました。

会場ではまず各パネリストに現状の取り組み状況について紹介いただいたあと、石井から取り組みを深掘りした質問を行い、ディスカッションを行いました。

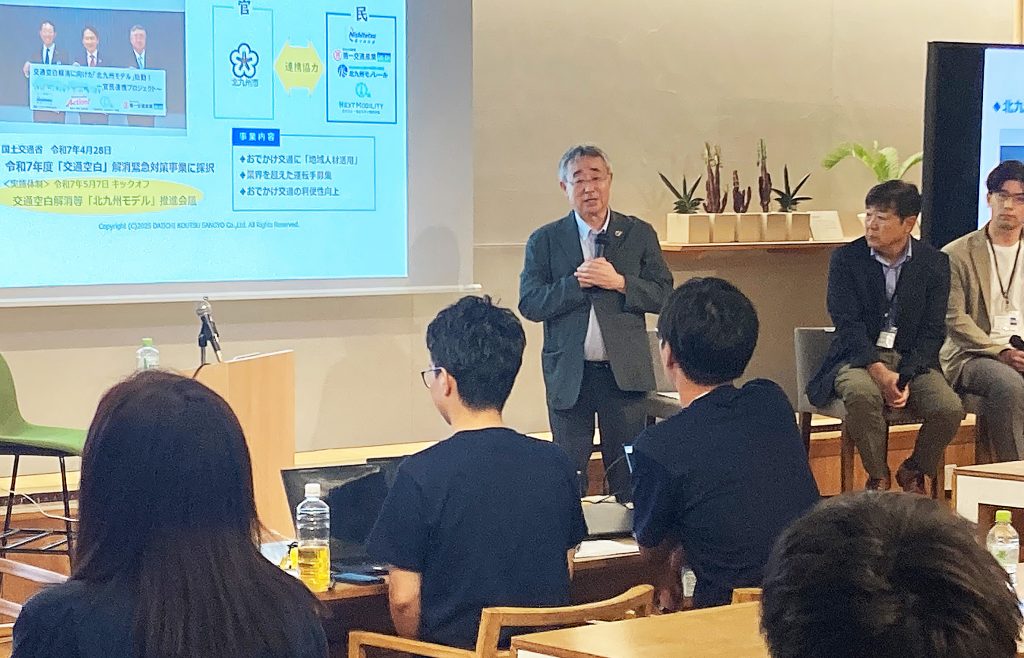

「交通空白」解消へ、業界を超えた取り組みで地域公共交通を活性化。

田中氏はまず、自社の事業として全国の自治体で高齢者の方々を中心にご利用いただいているおでかけ交通(交通空白地域の住民に向け、ジャンボタクシーなどで交通手段を確保する取り組み)を行っていると紹介。また「交通空白」解消・官民連携プラットフォームをきっかけに、北九州モデルに取り組んでいると説明しました。

北九州は道が狭く路線バスが入れないといった事情があり、おでかけ交通などを行っているものの、路線バスなども残す必要があり「地域の交通事業者全体で動く必要性を感じた」と述べました。そこで、市を中心として会議を開き、業界を超えて取り組みを実施。

具体的な事例として、地域コミュニティを活用して運転手を募集する取り組みや、業界を超え合同で車両を共有する取り組み、業界合同の採用イベント実施などについて紹介しました。田中氏は最後に電気自動車や太陽光発電を活用する構想にもふれ、話を締めくくりました。

観光事業開発で地域課題を解決、地域交通開発と空き家の利活用を連動させインバウンドを誘致

杉本氏は自社の事業について、千葉県の外房地域にある複数の自治体と連携し、観光事業を推進する地域連携DMO(観光地域づくり法人)を行っていると紹介。外房地域は典型的な過疎地域であり、少子高齢化が進んだことで「地域経済の縮小や空き家の増加、耕作放棄地、地域交通などが課題になっており、これは日本の地域が抱える大きな課題でもある」と強調しました。

しかし千葉県には成田空港があるため、インバウンド旅行者や「体験(コト消費)」を目的とした観光客、移住を目的とした長期滞在者などの取り込みを期待できると指摘。そして外房では首都圏から2時間程度で、都心にない豊かな自然を使った体験ができると述べました。

一方地域交通の状況として、東京湾アクアラインで内房地域へはアクセスしやすいものの、外房は交通の便が非常に悪く、観光客を取り込めていないと説明。現状の取り組みとしては、「観光の空白地帯を1つのユニットとして捉え、地域交通の開発や空き家の利活用などの事業を連動しながら進めている」と紹介しました。

具体的には、成田空港からのアクセスの整備や市・町を周遊できるアクセスの整備、空き家の掘り起こし・宿泊施設化を進めているとのこと。杉本氏は「過疎地域をうまく活用していく形で進めていきたい」と意気込みを語りました。

金融機関も地域の当事者として課題へ取り組む姿勢を、顧客基盤提供や利用促進を支援

高橋氏は冒頭で、常陽銀行の本拠地である茨城県は車社会であり、地域交通課題として人口減少・少子高齢化への対応や、インフラの老朽化などが存在すると説明。また地域交通の課題と地域活性化は表裏一体であり「地域交通の課題を回復していけば、必然的に活性化にもつながる」と強調しました。

一方で、地域交通課題を行政や事業者が単独で対応するには限界があり「金融機関なども当事者として真剣に向き合う必要がある」と指摘。現在新事業のテーマとして、地域交通分野へも着手していると述べました。具体的な事例としては茨城県笠間市を挙げ、笠間市・当社Will Smart・常陽産業研究所などと課題解消検討協議会を設置し、「データ分析・利活用」「公共ライドシェア実証」について協議したことを紹介。

「データ分析・利活用」では地域や住民、交通サービスなどのデータを収集・分析し課題や需要を可視化。一般ドライバーを活用する「公共ライドシェア実証」では、銀行の顧客基盤提供や利用促進の支援などを行っていると説明しました。高橋氏は最後に、「こういった取り組みを通してノウハウなどを蓄積し、将来的にほかの市町村の支援にもつなげていきたい」と語り、話を締めくくりました。

編集後記

今回のカンファレンスでは、地域交通課題を解決するためには自治体・事業者など関係者による連携・協力が重要であること、また関係者の負担を軽減し業務の精度を高めるためには、DXやデータ活用も必要であるという認識が共有されました。

またパネルディスカッションでは、交通・観光・金融それぞれの視点から見た地域交通の課題と共創による解決策について、実際の取り組みを交えながら議論を展開。特に、地域や分野の垣根を超え、一体となって施策を行うことの有用性や、データの収集・分析による課題の可視化・需要予測についてのお話は、地域交通の課題解消に役立つ、非常に有意義な内容でした。

このカンファレンスを通じて、参加者の皆様が地域発展や新たなビジネスに向け、知見やヒントを得られたならば幸いです。Will Smartは、これからも皆様と共に社会課題の解決を目指し、幅広い企業様と取り組みを行ってまいります。ご参加いただいた皆様、そしてご協力いただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。

ミライコラボを運営する株式会社Will Smartでは、交通データの統合・分析・活用をサポートする「交通データ統合分析サービス」を提供しています。ICデータや乗降データなど異なる複数データを直感的にわかりやすく可視化。高度なデータ分析を簡単に実現し、ダイヤ改正 などに様々なデータを活用できます。

データを活用した施策の立案にぜひお役立てください。

メールマガジンに登録しませんか?

本サイトを運営しております株式会社Will Smartは公共交通・物流・不動産などの社会インフラの領域においてIoT技術やモビリティテックを活用したGX×DXの取り組みに注力しております。

メールマガジンではWill Smartの最新の取り組み事例やミライコラボのコンテンツ情報をなどお届けします。下記の登録フォームよりぜひご登録ください。